坐骨神経痛といえば、治療者なら誰もがご存知の『梨状筋症候群』が有名ですよね。

治療も容易で、梨状筋をちゃんと弛めることができれば誰でも比較的簡単に治せます。

しかし、梨状筋をちゃんと弛めたにもかかわらず、坐骨神経痛の症状が消えないケースってありませんか?

その場合、大腿方形筋にアプローチすると多くの場合、改善しますよ。

そう、意外と知られていないみたいなんですけど、坐骨神経の絞扼部位って、実は2つあるんです。

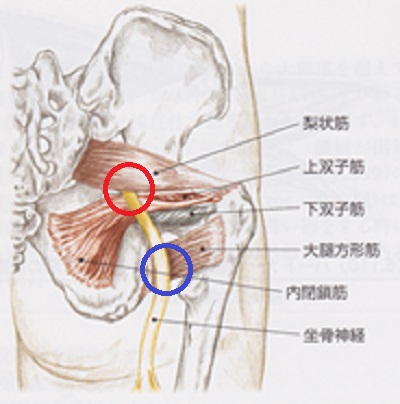

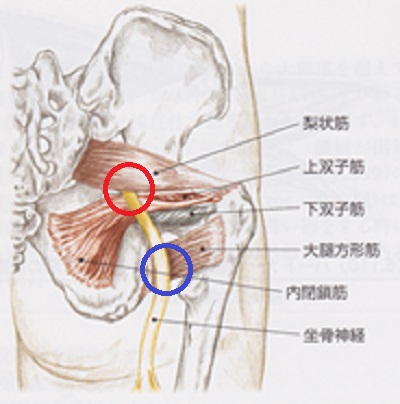

一つは梨状筋(赤丸)。もう一つが大腿方形筋と大殿筋の間(青丸)なんです。

私はこれを『隠れ坐骨神経痛』と呼んでいます。

梨状筋による神経絞扼部位を探すのは比較的簡単。

仙骨1/2の中点から大転子に垂直線を下した線に沿って梨状筋が走るので、そこをイメージして探せば、梨状筋の絞扼部位は探せます。

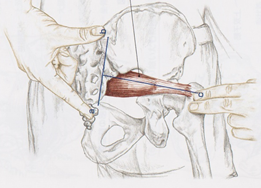

私は患者さんを図のような側臥位で治療するのですが、腹臥位で梨状筋を探すよりも圧倒的に容易で、再現痛も出しやすいですよ。

問題は大腿方形筋なんですが、これはちょっとコツがいるかもしれません(この辺はセミナーで実演しながらじゃないと説明が難しい…)

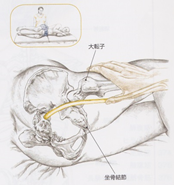

大転子と坐骨結節の間で、分厚い大殿筋の下に触れることができるんですが、最初は分かりにくいかも。

でも、きちんとアプローチできると、もも裏へ放散する再現痛が出せます。

梨状筋症候群は、立っているともも裏に痛みが出てくるのに対し、隠れ坐骨神経痛(大腿方形筋)は座っていると痛みが出現する特徴があり、長時間の運転やデスクワークを強いられている患者さんなら、もれなく隠れ坐骨神経痛を患っていますよ。

動画に挙げたケースも最初、梨状筋にアプローチしたのですが、「まだ半分痛みが残っている」とのことだったので、次いで大腿方形筋にもアプローチしてスッキリ改善したケースなんです。